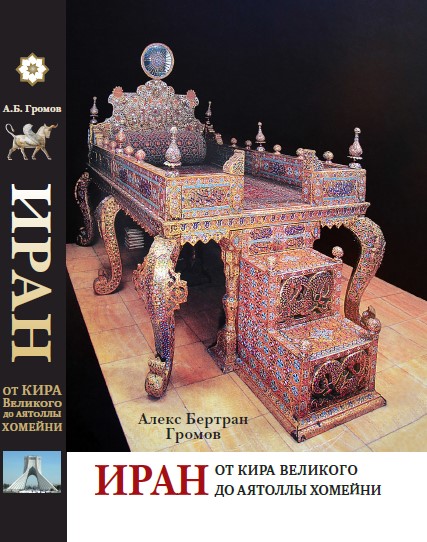

Алекс Бертран Громов. Иран. От Кира Великого до аятоллы Хомейни

Аннотация:

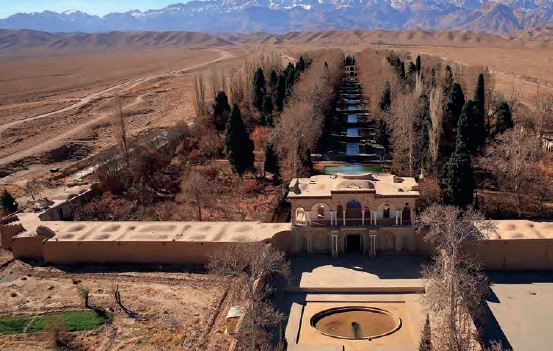

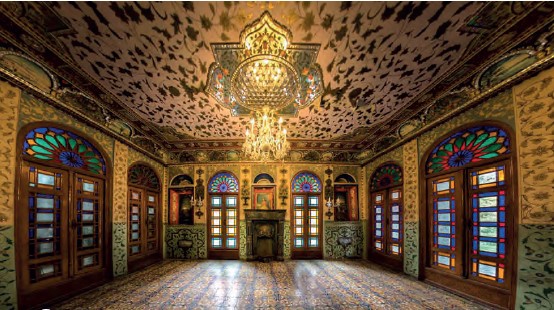

Золотые клады и грандиозные города, россыпи драгоценностей и шедевры классической поэзии, первая в мире государственная почта, подземные акведуки, продолжающие действовать в наши дни, многоцветные ковры, тончайшие шелка, эпохальные научные открытия – всё это Персия. Великая просвещенная держава древнего мира, чьей армии страшился даже могучий Рим. Земля мудрецов, сохранивших и многократно приумноживших достижения античных ученых. Родина гениальных поэтов, в чьих книгах глубокий смысл заключен в строки необыкновенной красоты и изящества.

Страна с тысячелетней историей, которой выпала одна из ключевых ролей в истории новейшей – ведь судьба человечества во время Второй мировой войны решалась не только на полях сражений в Европе, но и за столом переговоров в Тегеране.

Эта книга – увлекательный рассказ о знаковых событиях и выдающихся людях Ирана от глубокой старины до наших дней.

КНИГА «ИРАН. ОТ КИРА ВЕЛИКОГО ДО АЯТОЛЛЫ ХОМЕЙНИ» НА ВЫСТАВКЕ В РГБ

В Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки (ранее – «Ленинки») состоялось торжественное открытие выставки «Город вечной весны». Мероприятие было посвящено Наврузу – иранскому Новому году, образам весны в иранской классической литературе и в визуальном персидском искусстве. На открытии выставки выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Он вручил директору РГБ Вадиму Дуде книгу Алекса Бертрана Громова «Иран. От Кира Великого до аятоллы Хомейни» со своим предисловием.

КНИЖНЫЙ ОБЗОР С ЕГОРОМ СЕРОВЫМ. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ

ИРНА

ТЕЛЕКАНАЛ МИР24

Главная цель выставки – показать Восток с неизвестной пока широкому кругу зрителей стороны.

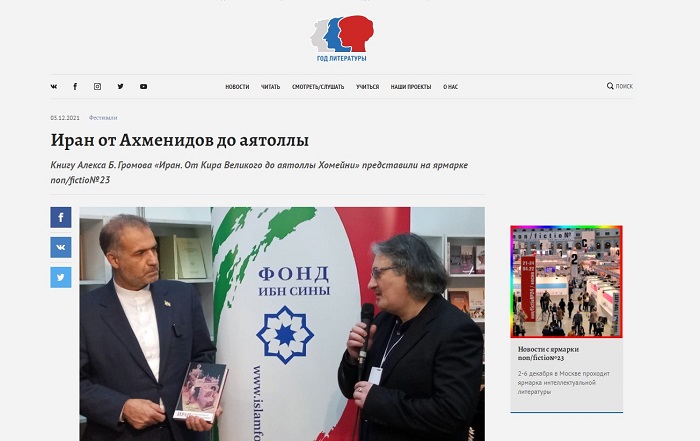

Презентация книги «Иран. От Кира Великого до аятоллы Хомейни» на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№23

Во время Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№23 состоялась презентация книги Алекса Бертрана Громова «Иран. От Кира Великого до аятоллы Хомейни». В ней принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Исламской республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали, чье предисловие открывает книгу. В своем выступлении посол подчеркнул, что публикация книги, посвященной истории Ирана, является еще одним шагом многонациональных русского и иранского народов навстречу друг другу и выразил благодарность автору за создание столь глубокого и содержательного документального произведения.

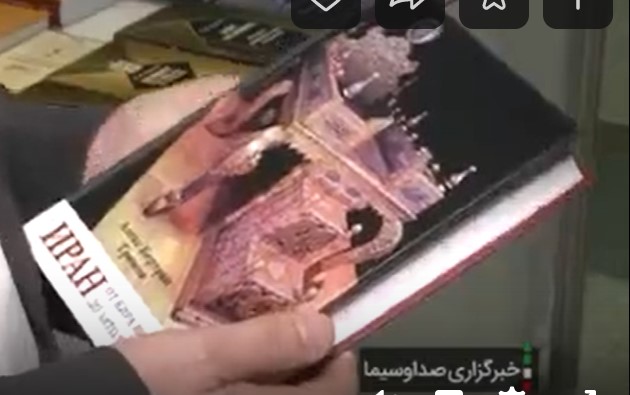

Книга Алекса Бертрана Громова «Иран. От Кира Великого до аятоллы Хомейни» в репортаже иранского телевидения о книжной ярмарке non/fictio№23

КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ

НГ-ЭКСЛИБРИС

О КНИГЕ:

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Информационное агентство InterMedia

Журнал МОСКВА

Газета ТРУД

Литературная газета

Иран сегодня

ЛАЙВЛИБ

Сегодня в Махачкале

Международное агентство IQNA

РИА «Дагестан»

НГ ExLibris

РАДИО:

Радио Книга

«Издание было встречено с большим интересом в Иране и на сопредельных территориях, которым в тексте также уделено внимание…»

Слушать:

Сетевое издание «Дербент»

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

КНИГОЗАВР

«Во времена строительства Багдада и правления халифов Аббасидов (среди них был Харун аль-Рашид, увековеченный в «1000 и 1 ночи») персы обладали важными организаторскими навыками. Это помогло им стать советниками правителей, принеся в дворцовые этикеты многие старинные традиции. Например, Вазир – главный советник и первый министр халифата – стал одним из главных действующих лиц восточных сказок. Самые известные вазиры Аббасидов происходили из персидской династии Бармакидов, о которых тоже рассказывается в «1000 и 1 ночи»…»

ЛАБОРАТОРИЯ ФАНТАСТИКИ

Журнал РОККОР

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ:

Предисловие

Чрезвычайного полномочного посла Исламской республики Иран в Российской Федерации

Казема Джалали

Иранский и русский народы связывает долгая история торговых и культурных отношений. Сегодня, как никогда прежде, перед нашими странами открываются уникальные перспективы для сотрудничества в медицине, науке, промышленности, торговле, культуре и искусстве. И если во всех остальных областях развитие отношений часто может зависеть от внешних факторов, то культура не признает границ и санкций, культурный диалог, это разговор сердца с сердцем, поэтому он может быть прочной основой для продолжительного сотрудничества и в других направлениях.

Иранцы хорошо знакомы с русской культурой золотого и серебряного веков, практически вся классика русской литературы переведена на персидский язык. Очень приятно видеть, что сегодня в России растет интерес к истории и культуре Ирана. Свидетельством тому является публикация переводов классической и современной персидской литературы, издание фундаментальных исследований в области культуры Ирана, над которыми трудятся ведущие российские ученые. В различных регионах России ведется преподавание персидского языка на площадках ведущих университетов и в онлайн, проводятся мастер-классы по искусству каллиграфии. В последние годы культурная жизнь полна событиями, которые дают возможность многим заинтересованным читателям и зрителям открыть для себя Иран.

Книга Алекса Бертрана Громова посвящена истории Ирана, начиная с древней Персидской державы, основанной Киром Великим. Автор описывает создание государственных институтов, которые впоследствии были унаследованы всей евразийской цивилизацией, таких как почтовая служба и единая денежная система. Особое внимание уделено событиям, благодаря которым в Иране произошла Исламская революция 1979 года, и ее духовному лидеру аятолле Хомейни.

Публикация книги, посвященной истории Ирана, является еще одним шагом многонациональных русского и иранского народов навстречу друг другу. В издании на основе обширном документальном материале показано, как судьбы Ирана и России пересекались в различные исторические эпохи. Это демонстрирует тесную связь наших народов и вселяет надежду на то, что новые страницы нашей истории будут написаны в духе сотрудничества и взаимопонимания.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ВЕЛИЧАЙШАЯ ИМПЕРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. АХЕМЕНИДЫ

Современное празднование дня Кира Великого

Первая в мире интернациональная держава

Сказания о Кире Великом

Кир и притча о рыбах

Кир, Крёз и философ Солон

Поход Кира против скифов

Пиры Ахеменидов

Поход Камбиса II в Африку

Персия и Финикия

Дороги и деньги

Государственная почта Персидской державы

Стратег Фемистокл и неблагодарные греки

Умение помнить

Греческие наемники на службе в Персии

Спарта и персидское золото

Оружие Ахеменидской эпохи

Золотые гранаты на копьях

Персы – герои битв

Боевые слоны Ахеменидов

Платан царя Ксеркса

Мифы о пропавших сокровищах персидских владык

Два знаменитых клада

Персеполь, его мастера и слава в веках

Бехистунская надпись

Шелковый путь, крепость Бам и ее ветряные башни

Мавзолей царицы Эсфири в Хамадане

«Город лилипутов» в пустыне Деште-Лут

Самый древний в мире флаг

Удивительное странствие персидского ковра

«Персидская принцесса»

Археологические раскопки на иранской земле

Возвращение древнего воина

Эпоха Артаксеркса I: первый паспорт

Дворцы сторожевой линии

Тайны забытых городов

Спортивные состязания древней Персии

Персидский календарь – до сих пор точнейший в мире

Ахемениды: след в истории

ЧАСТЬ 2. САСАНИДЫ: ВОЗРОЖДЁННАЯ ИМПЕРИЯ

Царь Ардашир – легенды об основателе династии

Династия Лахмидов – союзники Сасанидской Персии

Зенобия, царица Пальмиры

Сальери и персидская царица

Великий Шапур I

Победитель Рима

Дура-Европос: химическое оружие персов

Позор Римской империи

Гондишапур – город знаний

Персидский шелк: владыки, сеньоры, викинги

Кассия Сен-Клер. Золотая нить. Как ткань изменила историю

Византийская разведка

Император Юлиан Отступник

Юстиниан и Хосров: мир за 4 тонны золота

Уникальный комплекс укреплений – Великая Горганская стена и Дербентская стена

Оружие Сасанидской Персии

Персидские военные хитрости

Боевые слоны Сасанидов

Осада и взятие персами Иерусалима

Битва за столицы империи

Хосров и Ширин

Смерть Хосрова II

«Райский сад» и золотая антилопа

Барбад – соловей Ирана

Йездигерд III

«Смерть Йездигерда»

ЧАСТЬ 3. ОТ БАГДАДА ДО АЛАМУТА

Халифы – покровители ученых

Багдад – слово персидское

Легендарный халиф Харун ар-Рашид и Бармакиды

Гарун ар-Рашид был на Кавказе?

Великие врачи

Правление сельджуков

Замки песков

Рудаки

«Шахнаме»

«Шахнаме» в наши дни

Руми

Омар Хайям

Струны сантура

Хафиз

Махмуд Шабистари

Ибн Сина – великий врач и философ

Великие философы

Чаша со стихами Хафиза Ширази

Старинное персидское оружие

Марко Поло

Нашествие монголов

История и легенды Старца Горы и Аламута

Легенды об ассасинах

ЧАСТЬ 4. ВРЕМЯ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ

Исмаил: шах, воин, поэт

Шах Тахмасп I

Шах Аббас Великий

Аббас Великий как сказочный герой

Русский посол при дворе шаха Аббаса

Молот и наковальня Центральной Азии

Красные каблуки

Дон Жуан Персидский в Москве

Расцвет Исфахана

Мулла Садра – великий философ эпохи Аббаса Великого

История персидских кошек

Персия и кофе

Битвы за Багдад

Степан Разин, персидский царь, княжна и советский чиновник

Персидская воспитанница

Надир-шах

Сабля Надир-шаха

ЧАСТЬ 5. КАДЖАРЫ

Фатх Али-шах

Насреддин-шах

В Персию на велосипеде

Табачный скандал

Тайны гарема

ЧАСТЬ 6. НАЧАЛО XX в.

Первые годы нового столетия

Кавалер и орденоносец

Появление персидского кино

Российские банкиры и финансисты

Пароходы в Персию

Попытка поделить Персию.

Персидская нефть

Первая персидская революция и конституция

Германия: движение на Восток

Первая мировая: немецкие агенты в Персии.

Русские войска в Персии

Советская республика и Персия

Мировая революция – через Персию

Герой Кучек-хан

Неудавшийся революционер Ходоу-хан

Советские представители в Персии

Договор между Российской Социалистической Федеративной Советской

Республикой и Персией

Падение Каджаров

ЧАСТЬ 7. ОТНЫНЕ НАЗЫВАТЬ – ИРАН

Модернизация с приемами восточного деспота

Между львом и аэропланом

Иранская армия

Связи Ирана и Германии

Жертвы шпиономании

Лахути и Сталин

На пороге войны

Судьба немецкого нелегала

Нейтралитет

Союзники решают, как быть

Горячий иранский август 1941 года

Надежда Реза-шаха на вмешательство Америки

Настоящий Джеймс Бонд в Иране

Синхронное наступление

Иран: Жуков и Сталин

Реза-шах: жизнь и смерть без власти

Договор о союзе между СССР, Великобританией и Ираном против гитлеровской Германии

Объявление Ираном войны Германии

Тегеранская конференция

Декларация об Иране

Иран и ленд-лиз

Иран и создание ООН

ЧАСТЬ 8. НЕФТЬ И САВАК

Мохаммад Мосаддык: кому принадлежит иранская нефть?

Земля и кочевые племена

«Белая революция»

САВАК – тайная полиция шаха

ЧАСТЬ 9. ПАДЕНИЕ ШАХА

Как восхваляли последнего шаха

Феномен Хомейни

Советские летчики – беглецы в Иран

Фонд Пехлеви

Гнев народный

Начало активной фазы революции

Бегство последнего шаха

Сломанный «Коготь орла»

Создание КСИР

<…>

Противостояние персов и греков в эпоху знаменитых сражений при Марафоне, Фермопилах, Саламине и Платеях имело значение не только для всего древнего мира. Его исход во многом предопределил дальнейший путь развития всей евразийской ойкумены, поскольку это была самая настоящая борьба двух разных цивилизаций. В результате история Европы пошла по греческому пути.

Поэтому и ту войну мы сейчас представляем с точки зрения древнегреческих историков. Некоторые ее эпизоды известны настолько, та же битва при Марафоне, что стали нарицательными. Поэт Байрон, отправившись уже в XIX веке помогать грекам сражаться против власти Османской империи, написал стихи, в которых воспевал городок Марафон как вечный символ борьбы за свободу.

Хотя на самом деле в те времена, как это обычно и бывает в человеческой истории, романтическая доблесть – с обеих сторон – соседствовала с приземленным прагматизмом.

«Первые официальные дипломатические контакты греческих полисов с Персией относятся еще ко второй половине VI в. до н.э. Именно к тому времени относятся неудачные попытки афинян заключить союзный договор с персами перед лицом осложнений отношений со спартанцами. Однако, в этот период персидская сторона выставляла непременным условием любых переговоров с греками предоставление Великому царю земли и воды как знаков подданства; именно это требование сделало невозможным заключение афино-персидской симмахии в 508/7 г. до н.э. Подобные условия предъявляли и персидские глашатаи, которые дважды, по приказу Дария I в 491 г. до н.э. и Ксеркса в 481 г., посетили полисы островной и Балканской Греции. Убийство глашатаев в Спарте и казнь их в Афинах вполне определенно, как это признавали современники, противоречили международно-правовым традициям того времени».

Э. В. Рунг. Греко-персидские отношения: Политика, идеология, пропаганда

Битва при Марафоне разыгралась в сентябре 490 года до н.э. во время похода на Грецию царя Дария I. Поражение там было не слишком опасным для персов – у них сил и резервов было предостаточно. Другой вопрос, что это было первое поражение войск Персидской империи, дотоле непобедимых.

Кстати, общеизвестная теперь история о герое, который из последних сил бежал от Марафона до Афин, чтобы крикнуть «мы победили!» и упасть замертво, появилась лишь через столетия после битвы. У римлян уже. Плутарх, например, об этом писал. А Геродот, общавшийся с участниками сражения, ни о чем таком не повествовал.

В новейшей истории бурное обсуждение, кто тогда бежал и куда, и сколь доблестно это было, привело сначала к появлению марафона (забег на 42 км 195 м) как спортивной дисциплины. А потом, под влиянием утверждений (со ссылкой как раз на Геродота), что легендарный Фидиппид бежал не после сражения, а до него, и не от Марафона до Афин с новостью о победе над персами, а из Афин в Спарту с призывом на помощь, — появился забег Спартатлон в 246 километров.

Правда, в один конец, Афины — Спарта. А Фидиппид, по самой популярной сейчас версии, еще и обратно вернулся. Без вреда для здоровья.

«Обращаясь к роли неофициальной дипломатии в греко-персидских отношениях, следует заметить, что в большинстве рассматриваемых случаев именно Персии (за редким исключением) принадлежит инициатива в налаживании неофициальных дипломатических контактов с греками, будь то путем частных контактов с участниками греческих посольств или путем направления собственных дипломатических миссий в Грецию; греки же часто только оказывались перед выбором принятия или отклонения персидских предложений. Сущность персидской политики в отношении греков американский востоковед А. Олмстэд, перефразируя известное латинское крылатое выражение, охарактеризовал как “devide and conquer”, а его соотечественник Дж. Балсер говорил о стремлении Персии контролировать Грецию дипломатическими средствами.

Первые неофициальные дипломатические миссии Персии восходят еще к периоду Греко-персидских войн, и, как можно судить по источникам, имели своей целью распад антиперсидской коалиции, которая, как известно, базировалась на союзе Афин и Спарты. Решающее значение позиции двух этих полисов во время конфликта с Персией несомненно, и это находит выражение у Геродота (VII. 139).

Э. В. Рунг. Греко-персидские отношения: Политика, идеология, пропаганда

В пользу мнения, что история первого марафонца в духе «добежал и умер» — это лишь сказка, говорит зафиксированный хронистами факт. Известие о высадке персов у Марафона было передано в Афины немедленно. Очевидно, афиняне имели своих агентов на персидской стороне и знали о грядущем вторжении с моря. Поэтому на господствующих прибрежных высотах сидели наблюдатели.

Пост на горе Пенделикон, возвышающейся над всей Марафонской долиной, заметил персидский флот, бросивший якоря в здешней бухте. И тут же зажег сигнальный огонь. Получив тревожное известие, в Афинах отправили гонца в Спарту. Вот это, по самой распространенной версии, и был профессиональный бегун на длинные дистанции Фидиппид. Тем временем, отцы города принялись спорить – запереться в осаде или ударить самим? В дискуссии победил стратег Мильтиад, который и повел не очень многочисленное афинское войско навстречу персам.

Датис, конечно, узнал, что афиняне вышли ему навстречу. И о том, что спартанцы, пусть и с заминкой из-за празднества в честь Аполлона, но уже идут им на подмогу, его разведчики неминуемо должны были донести. Персидский командующий приказал погрузить часть армии обратно на корабли, отправив их все-таки прямо к Афинам. Чтобы ударить со стороны города и порта в тыл афинским отрядам.

Поэтому после победы при Марафоне, спешить обратно в город пришлось не одному вестнику, а всем, кто мог. Ведь опасность со стороны персов еще не миновала. Но афиняне успели первыми. И когда персидские суда подошли к Фалерону (порту Афин), их экипажи увидели афинские корабли, преградившие им путь.

После кончины Дария новый владыка – Ксеркс — предпринял новую серьезную атаку на Грецию. После того, как персидское войско во время второго похода на Элладу заняло Афины и сожгло их, внутри антиперсидского союза начались споры. Спартанцы считали, что они должны вернуться на Пелопоннес и там возвести стену через Коринфский перешеек, и так оградить Спарту от нападения персидского войска с суши.

Стратег-афинянин Фемистокл сказал, что эта стена, конечно, какое-то время будет защищать от врагов, но на самом деле ее постройка означает для греков и их союзников лишь попытку отсрочить неизбежное (победу персов). Фемистокл считал возможным разгромить персидский флот, заведя его в ловушку, в тупик в проливе между Саламином и портом Пирей. Для реализации этого плана Фемистокл отправил к врагу раба по имени Сикинн, который рассказал персидскому царю, что греки не смогли выбрать места для сражения и решили тайно отступить. Через узкие проливы. Персы, опасаясь, что враг уйдет, поспешили начать атаку.

«Несмотря на то, что было еще утро, персам был дан сигнал к нападению. Они плавали в проливах, где впервые встретились моряками коринфских судов. Коринфский капитан Адимант дал своим кораблям сигнал отступать. Началась игра в кошки-мышки, где персы последовали за греческими кораблями в постоянно сужающиеся воды. В то время как некоторые современные источники предполагают, что коринфяне проявили трусость, скорее всего, они просто следовали хитрым указаниям Фемистокла, который «командовал парадом», несмотря на то, что официально главным являлся Эврибиад».

Дэниел Смит. 50 стратегий, которые изменили историю. От военных действий до бизнеса

Персидские корабли (численность которых превосходила греческие в десятки раз) были заманены в воды, где не смогли маневрировать и стали добычей врага. Причем античные авторы описывали это сражение как беспорядочную абордажно-рукопашную схватку, где в ход шли не только клинки и боевые топоры, но и весла, обломки досок, куски мачт. В общем, все, что попадалось под руку. «Словно рыбаки тунцов», писал Эсхил в трагедии «Персы», истребляли греки своих персидских противников. Речь идет о старом и жестоком способе рыбной ловли (вернее, охоты), под названием matanza – когда вокруг косяка тунцов заводят сети и убивают добычу длинными ножами.

После этого в окружении персидского командующего Мардония начались разговоры, что с греками лучше не воевать, а подкупить тех, кто имеет влияние.

«Как следует из сообщения Геродота (IX. 2), впервые эту идею высказали Мардонию некоторые фиванцы, занимавшие проперсидскую ориентацию в период Греко-персидских войн: «…Пошли денежные подарки наиболее влиятельным людям в отдельных городах и этим ты внесешь раздор в Элладу. А затем с помощью своих новых приверженцев без труда одолеешь врагов». Эту же мысль Геродот (IX. 41) вкладывает в уста персидского военачальника Артабаза на военном совете накануне сражения при Платеях: «У персов ведь много золота в монете и нечеканного, а также серебра и драгоценных сосудов для питья. Все эти сокровища, ничего не жалея, нужно разослать эллинам, именно наиболее влиятельным людям в городах. Тогда эллины тотчас же предадут свою свободу, и персам вовсе не нужно будет вступать в опасную битву».

Э. В. Рунг. Греко-персидские отношения: Политика, идеология, пропаганда

Парадоксальной оказалась судьба того самого прославленного Фемистокла, сыгравшего решающую роль в поражении персов в битве при Саламине. Афиняне не проявили благодарности к своему спасителю, и в результате интриг завистников он стал изгнанником.

«Итак, Фемистокла ввели к царю. Он, павши ниц перед ним, потом встал и молчал. Царь приказал переводчику спросить его, кто он. Когда переводчик спросил, Фемистокл сказал: «К тебе, царь, пришел афинянин Фемистокл, изгнанник, преследуемый эллинами. Много зла видали от меня персы, но еще больше добра, так как я помешал эллинам преследовать персов, когда, благодаря спасению Эллады, безопасность родины дала возможность оказать услугу и вам. Что касается меня, то, при теперешнем моем бедственном положении, я не могу претендовать ни на что и пришел готовый как принять благодарность, если ты милостиво со мною примиришься, так и просить тебя сложить гнев, если ты помнишь зло»… Выслушав это, перс ему не дал никакого ответа, хотя и восхищался величием духа его и смелостью; но пред своими приближенными он поздравил себя с этим как с величайшим счастьем и, помолившись о том, чтобы Ариман всегда внушал врагам мысль изгонять из своей страны самых лучших людей…»

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Фемистокл

Попавший в Афинах в опалу Фемистокл уехал в Аргос. Но ненавидевшие его спартанцы предъявили ему обвинение в сотрудничестве с персами. Дескать, Фемистокл является агентом Ксеркса и помогает тому в покорении Эллады. Те, кто в Афинах был врагом Фемистокла, поддержали это обвинение, в итоге спаситель Афин был признан изменником.

За Фемистоколом началась охота – многие ему отказывали в убежище и в конце концов он оказался в македонском городе Пидна, откуда отправился в Эфес. А потом – к новому владыке Персии, Артаксерксу I. Тот ранее обещал за его голову награду в 200 талантов. Отменить приказ было нельзя, и награда была выплачена – самому Фемистоклу.

«…царь его приветствовал и ласково сказал, что он уже должен ему двести талантов, потому что он, приведя самого себя, имеет право получить награду, назначенную тому, кто его приведет. Царь обещал ему еще гораздо больше, ободрил его и позволил говорить об эллинских делах откровенно, что хочет. Фемистокл отвечал, что речь человеческая похожа на узорчатый ковер: как ковер, так и речь, если их развернуть, показывают свои узоры, а, если свернуть, то скрывают их и искажают. Поэтому ему нужно время. Царю понравилось сравнение, и он предложил ему назначить срок. Фемистокл попросил год, выучился в достаточной степени персидскому языку и стал разговаривать с царем непосредственно».

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Фемистокл

А потом он получил от персидского царя в управление несколько городов. Античные писатели свидетельствовали, что это были города Магнесия, Лампсак и Миунт. По ряду свидетельств щедрость персидского царя была еще больше, он предоставил Фемистоклу также города Перкота и Палескепсис. В Магнесии афинский стратег, ставший персидским вельможей, и окончил свои дни.

<…>

О первом из династии Сасанидов – царе Ардашире Папакане – хронисты сообщают, что он успешно завоевал прибрежные земли на юге. Потом эта история отобразится в «Шахнаме» как битва Ардашира с великим Червем.

«Первые, хотя и косвенные, сведения об использовании персами военно-морского флота, относятся к эпохе правления основателя Сасанидской державы – шаханшаха Ардашира I Папакана (224—241). Уже в ходе борьбы за подчинение Ирана Ардаширу стала ясна опасность, происходившая от Аравии и угрожавшая самому сердцу Персидского государства – Парсу. В «Карнамаге Ардашира» и «Шахнаме» повествуется о выступлении против Ардашира одного из южноиранских династов по имени Хафтвад, чьи владения располагались где-то на южном побережье Персидского залива (возможно – в Кермане).

Этот Хафтвад, согласно тем же «Карнамагу» и «Шахнаме», поклонялся некоему Червю (в других интерпретациях – Змею или Дракону) в логово которого он свозил захваченную добычу»

Владимир Дмитриев. Военный флот Сасанидов

У Фирдоуси подробно изложено, как владыка Персии, олицетворявший добро, выступил в бой с Червем, воплощавшим злом, и победил его. Существует несколько версий, кем же на самом деле был этот Хафтвад: одним из вождей пиратов (верующим в индийский культ Нага), или же одним из местной знати, не желавший покориться Ардаширу. Но на его сторону перешел один из сыновей, которого Фирдоуси в «Шахнаме» именует Шагуем. После того, как Хафтвад был разгромлен (как пишет Табари, Ардашир убил его в сражении мечом, а Фирдоуси пишет, что Хафтвад был повешен), Ардашир получил огромные сокровища, находившиеся в святилище Червя, и взял под контроль все южное персидское побережье.

Не ограничиваясь этим, и для того, чтобы предотвратить высадку арабов на персидской земле с Аравийского полуострова, Ардашир начал против арабов успешные боевые действия, в ходе которых персами было занято восточное и юго-восточное аравийское побережье до границ Йемена. Были построены на аравийских берегах Персидского залива города Паса-Ардашир, Рев-Ардашир и Батн-Ардашир.

С воцарением Ардашира связано и возрождение персидского языка в качестве государственного. В период между походом Александра Македонского и воцарением династии Сасанидов этот язык частично утратил свое значение, хотя и не был забыт. Завоеватели принесли в Персию греческий язык в качестве официального. При этом древнеперсидский язык поначалу сохранил достаточно престижный статус. Но потом произошло его превращение в практически бесписьменный язык сугубо бытового общения. И длилось такое состояние почти целый век.

Далее последовал период правления династии Аршакидов, который совпадает с началом развития среднеперсидского языка. За короткое время в языке произошло множество изменений.

«Изменилось звучание согласных. Была полностью элиминирована категория рода, распалась система склонения. Была преобразована система спряжения глагола с заменой древних флективных форм прошедших времён на новые, аналитические. Отпали заударные окончания. Ударение в именных частях речи зафиксировалось на конечном слоге…»

В. Б. Иванов. Очерк теории персидского языка

С наступлением времени Сасанидов персидский язык снова обрел официальный статус, но же в новом качестве. Среднеперсидский язык, указывает автор, стал в отличие от своей древней формы языком преимущественно аналитического типа, то есть грамматические отношения в нем теперь выражались с помощью предлогов и послелогов, а также за счет фиксированного порядка слов. Самые ранние из известных надписей на этой исторической версии персидского языка относятся к правлению царя Ардашира (224–241 гг.). Появились и литературные произведения, из которых наиболее знаменита уже упомянутая выше «Книга деяний Ардашира Папакана». Также появился обширный комплекс зороастрийской литературы на среднеперсидском языке.

<…>

Фетали-шах вошел в историю как владыка, пытавшийся подружиться с Наполеоном и вернуть ранее утерянные Персией земли. Но и то, и другое обернулось крахом. Один из самых известных и трагических эпизодов его правления стало нападение возмущенных толп в Тегеране на посольство Российской империи, гибель А. С. Грибоедова и остальных. Амбиции Фетали-шаха не соответствовали его возможностям — большинство его министров и сановников были корыстны и продажны, при этом многие из них — и некомпетентны, и при этом охотно принимали взятки как от крупных персидских купцов, землевладельцев и чиновников, так и иностранных представителей, представлявших в Персии как свои интересы, так и интересы европейских держав, заинтересованных в Персии как полуколонии, где шах вынужден считаться с мнением английского и других послов. С помощью победоносной армии Наполеона шах мечтал сокрушить Британскую империю и сделать Персию владычицей Востока.

«Пытаясь сохранить подвластные им территории, Каджары решились на войну с двумя могущественными государствами: Россией и Англией. В результате развязанных колониальных войн эти страны продвинулись к государственным границам Ирана. Каджарам стало не по плечу продолжать историю завоеваний великого воина Надир-шаха и продолжить начатое при нем успешное противодействие экспансии со стороны России и Англии. Хотя и они не прочь были в торжественных случаях воспользоваться привезенными им из похода в Индию военными трофеями — великолепными государственными символами власти (драгоценной короной, троном и т. д.). Иран отныне стал страной, переживающей прелюдию «большой игры», которая вскоре развернулась между Россией и Англией на просторах Среднего Востока и Центральной Азии».

История Ирана. XX век / Алиев Салех Мамедоглы;

При этом Фетали-шах все время опасался как англичан, так русских, чьи войска превосходили по вооружению, численности и выучке. Именно последняя играла немаловажное значение, поэтому шах стремился получить для своей армии не только зарубежных инструкторов, и офицеров-командиров, но опытных солдат и младших командиров. Именно этим и объясняются превосходные финансовые и карьерные условия для дезертиров (особенно офицеров) из российской армии, сбежавших в Персию и поступивших на военную службу. Это вызывало негодование российского императора Николая I, который требовал вернуть дезертиров.

Но даже специально созданное из русских дезертиров подразделение персидской армии не было способно решить все военные задачи, которые планировались на случай конфликтов шахом и его сыном Аббас-Мирзой. Другой проблемой было своевременное обеспечение армии провиантом, обмундированием и боеприпасами (необходимыми хотя для проведения маневров и подготовки). Одной из главных проблем управления страной была повсеместная утечка из дворца секретной информации, в первую очередь связанной с деликатными переговорами и условиями торговых отношений. Большая часть страны реально управлялась губернаторами — представителями местной знати и вождями племен, которые в первую очередь заботились о своих интересах.

Фетали-шах имел множество любимых женщин, на содержание которых тратились из шахской казны огромные деньги. А многие из них обращались к шаху с просьбами дать их родным ту или иную государственную должность. Да и родственники шаха тоже не могли остаться без высоких должностей, причем независимо от них управленческих способностей и знаний.

Принц Аббас-Мирза, второй сын Фетали-шаха, родился 26 августа 1789 года. Именно он был назначен наследником персидского престола. С малых лет Аббас-Мирза был наместником шаха на азербайджанской земле. Принц проявил разнообразные таланты, в том числе организаторские и литературные, а также военные, проявив себя в качестве одного из лучших персидских военачальников.